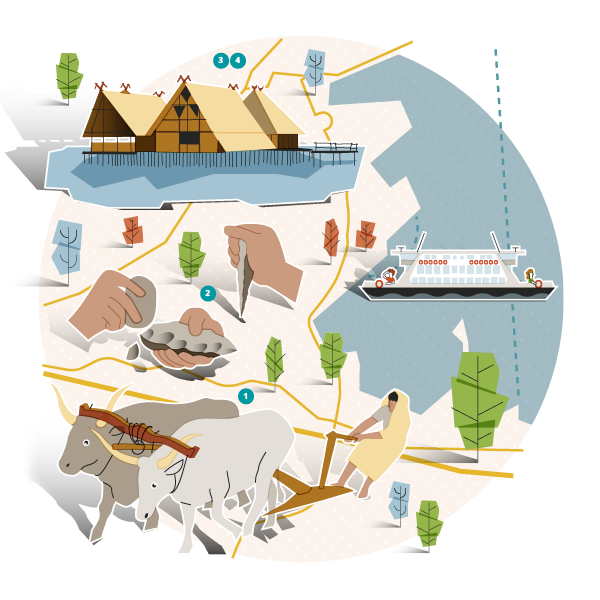

SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL’ARCO ALPINO

PATRIMONIO CULTURALE, SERIALE, TRANSNAZIONALE

I siti palafitticoli delle Alpi sono legati agli ambienti umidi: fiumi, laghi

e laghetti, molti dei quali oggi si sono prosciugati o sono diventati

torbiere. Proprio grazie all’acqua, e soprattutto alle caratteristiche

anaerobiche di fango e torba, che non permettono la proliferazione

dei batteri, i siti si sono conservati in modo eccezionale, restituendo

agli archeologi non solo le selve di pali che sostenevano le piattaforme

su cui sorgevano le abitazioni, ma anche una grandissima quantità di

reperti organici gettati in acqua: per chi ci viveva rifiuti, per noi una

straordinaria fonte di informazioni sulla quotidianità del villaggio e

sulla rete di rapporti sociali e commerciali che lo collegava ad altri.

Queste comunità tutt’altro che primitive erano capaci di trovare

soluzioni tecnologiche a problemi complessi, come quello di piantare

un palo di diversi metri nel fondo molle ed elastico di un bacino

d’acqua.

Il sito UNESCO è transnazionale e comprende 111 villaggi

tra Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia. I 19 villaggi

italiani si trovano nelle zone del Lago di Garda, del Lago di Varese e in

altri territori fra Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e

Trentino-Alto Adige.

DA NON PERDERE

“Le onde del piccolo lago sciabordavano monotone, lambendo la spiaggetta sassosa e urtando i pali che reggevano le capanne del villaggio sospeso sull’acqua. Bacmor, seduto sull’orlo della piattaforma di legno, sfiorava appena coi piedi le onde che s’increspavano sotto di lui. […] E alla fine, nel riflesso abbagliante degli ultimi raggi di sole che si riflettevano sullo specchio del lago, riuscì a distinguere una canoa farsi avanti. I pescatori tornavano a casa con un buon bottino.”

L’incipit del romanzo Il destino di Bàcmor di Mauro Neri rende in modo splendido la quiete che ancora oggi regna sul bellissimo Lago di Ledro, in provincia di Trento.

Google Maps

“Negli interstizi di questa palizzata […]

gli abitanti di quell’epoca, riempirono di

materiali vari, rifiuti, e utensili rotti o buoni di

cucina o d’altro, che ingombravano le case e le

adiacenze, così si formò col tempo una solida

arginatura che teneva imbrigliata le acque nei

periodi di piena.”

a cura di Alessandro Fedrigotti

I siti palafitticoli restituiscono una quantità di materiale

archeologico sorprendentemente alta, considerato che i

più antichi sono datati al 5000 a.C. In particolare, lo stato di

conservazione dei travi in legno che costituiscono l’ossatura dei

villaggi è così buono che a volte negli scavi si trovano porte,

serrature e anche resti di abitazioni quasi integri, collassati

e sigillati degli strati umidi. È proprio grazie all’umidità che il

materiale organico si è conservato nei millenni, e infatti gli

archeologi devono prestare la massima attenzione durante

gli scavi, perché il processo di degrado inizia nel momento in

cui il pezzo viene estratto dal suo ambiente di giacitura. Per

mantenere il grado di idratazione, i pezzi vengono prima di

tutto sigillati in sacchetti insieme alla loro acqua, poi trasferiti

in vasche o celle frigorifere e, una volta in laboratorio, immersi

in una soluzione di glicole polietilenico, che sostituisce l’acqua

nella struttura cellulare del legno imbibito e che, solidificandosi

con l’essiccazione realizzata in impianti di liofilizzazione,

impedisce alle fibre legnose di deformarsi e fessurarsi.

Per

la conservazione di reperti così fragili e preziosi, 20 anni fa

la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia ha

istituito il Centro di Trattamento del Legno Bagnato.

Ascolta i podcast

I siti italiani Patrimonio UNESCO si raccontano attraverso le parole di grandi scrittori che ne hanno celebrato la storia e la bellezza

Ascolta tutti gli episodiPER I PIÙ GIOVANI

«ABITO SU UNA PALAFITTA CON I MIEI GENITORI TÙ E TÀ, NONNO GÙ E NONNA GÀ. NOI SIAMO IL POPOLO DEL LAGO. LA PALAFITTA È UNA CASA SULL’ACQUA CON TUTTI I CONFORT DELL’ERA MODERNA. LA LUCE DEL SOLE CI ILLUMINA DI GIORNO E LA LUCE DELLA LUNA CI ILLUMINA DI NOTTE [...]. COME IN TUTTE LE ABITAZIONI MODERNE ABBIAMO L’ACQUA PRATICAMENTE SOTTO CASA. IL CHE SIGNIFICA CHE SE LA MAMMA MI DICE “LÀVATI” E IO NON LE DO RETTA, A LEI BASTA DARMI UNA SPINTARELLA DI INCORAGGIAMENTO ED ECCO CHE PLUF MI RITROVO DI SOTTO.»

CONSIGLI DI LETTURA

Suggerimenti di lettura per conoscere la vita quotidiana dei siti palafitticoli delle Alpi.

- Il destino di Bacmor, Mauro Neri (1985). Nell’età del Bronzo Recente (3200 anni fa), il giovane Bàcmor, giunto nel villaggio palafitticolo di Ledro, è coinvolto in un fatto sinistro avvenuto nella comunità che vive nelle palafitte.

- Racconti, Mauro Neri. Cinque racconti ambientati nel villaggio palafitticolo di Fiavé, scaricabili in pdf dal sito www. cultura.trentino.it/Rubriche/Ti-racconto -l-archeologia/I-racconti-di-Mauro -Neri. I racconti sono anche pubblicati nel volume scritto da Mauro Neri e illustrato da Pierluigi Negriolli Racconti di archeologia trentina (2005).

- Le palafitte nel cassetto dei ricordi 1929-2009: 80 anni di archeologia a Ledro, a cura di Alessandro Fedrigotti (2010). Pubblicato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, contiene la testimonianza citata di Francesco Zecchini (1943).

- I ragazzi delle palafitte, Renzo Mosca (2018). Romanzo che racconta la vita della comunità palafitticola di Ledro. Protagonista è Dana, la figlia del capo del villaggio, accompagnata da una lupa nera che la ragazza ha addomesticato.

- Quando a Fiavé c’era un lago, Donato Riccadonna (2018). È la storia dello scavo delle palafitte del Lago di Fiavé, rinvenute nell’Ottocento in conseguenza degli scavi per l’estrazione della torba, che a quel tempo era usata come combustibile.

- Gando il cestaio e Arcto l’ubriacone. Una storia dell’età del Bronzo a Fiavé, Giuliana Borghesani (2023). Racconta le vicende storiche che si sono susseguite nel sito archeologico di Fiavé-Carera.

Per ragazzi:

- La prova di Keira, Giorgia Cappelletti (2014). Racconto che si ispira alle vicende archeologiche del villaggio di Molina di Ledro, i cui scavi hanno restituito testimonianze di incendi, distruzioni e ricostruzioni, reperti ceramici, armi, strumenti per la filatura e la tessitura, gioielli e una canoa scavata nel tronco di un albero.

- Tipù delle palafitte, Cosetta Zanotti (2021). Tipù, la piccola abitante di un villaggio palafitticolo, per una serie di sfortunati eventi dovrà addentrarsi nelle montagne fino al villaggio degli Uomini dei Segni, affrontando i pericoli della foresta; ad aiutarla ci saranno gli insegnamenti dei nonni e la voce degli alberi.

Scarica il libro digitale e scopri i 60 siti UNESCO italiani attraverso le parole di grandi autori della letteratura italiana e straniera.

SINGOLO CAPITOLO PDF LIBRO COMPLETO PDF LIBRO COMPLETO EPUB